2일 법원경매전문업체 지지옥션에 따르면 지난달 진행된 서울 마포구 공덕동 삼성래미안공덕 2차 84.9㎡ 아파트 경매에는 43명의 응찰자가 몰렸다. 같은 달 법원경매의 물건 당 평균응찰자가 4.2명이니 10배 이상의 경쟁률을 나타낸 셈이다.

그 결과, 감정평가금액의 111.2%인 6억6천53만원에 낙찰됐다. 전월 거래가 신고된 실거래가가 6억5천만원~6억6천500만원이니 매매가와 차이가 없다.

이창동 지지옥션 선임연구원은 "서울로 7017 개통 및 서울역 복합환승센터 개발 검토가 본격화하면서 만리재로 주변 아파트 매물의 씨가 말랐다"며 "현 시세 수준에서 낙찰이 이뤄졌다"고 설명했다.

앞서 전월 열렸던 서울 송파구 신천동 미성아파트 60.3㎡ 경매에는 47명의 응찰자가 몰려 감정가의 121%인 7억57만원에 낙찰됐다. 지난 1981년 준공된 재건축 수혜 단지인 점이 높은 낙찰가의 배경으로 지목됐다.

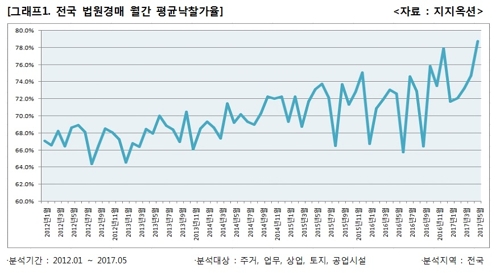

주거시설의 평균 경매 낙찰가율은 90.7%로 통계작성 이후 가장 높은 수준까지 올라왔다. 전체 부동산 경매 평균 낙찰가율 역시 사상 최고다.

경매 물건이 가격 면에서는 일반 매매와 차이가 없는 상황이지만, 거래 성격은 완전히 다르다. 전문가들이 경매시장 과열을 경고하는 이유이기도 하다.

우선 경매는 낙찰받기 전까지 집 내부를 둘러보기 어렵다. 재무 사정이 악화해 가진 집이 경매로 넘어간 경우가 많아 집 내부 공개를 꺼린다. 일반적으로 아파트 매매가는 내부 인테리어 상황이나 확장 상태에 따라 수천만원씩 갈린다. 낙찰가 이외의 추가 비용이 발생할 수 있다.

주택 매매는 공인중개사를 통하고 이에 대한 수수료도 내지만, 경매 낙찰은 이를 생략하고 명도 책임도 본인이 져야 한다. 명도 비용이 거의 들지 않을 수 있지만, 반대의 상황도 염두에 둬야 한다.

명도 과정에서 발생하는 리스크는 실입주까지 이어질 수 있다. 낙찰가라는 잔금을 치러도 바로 입주가 안 될 수 있다. 일반 매매처럼 전세보증금을 빼서 경매를 낙찰받겠다고 생각하다가는 낭패를 보기 십상이다.

취득세와 같은 세금이나 비용 마련을 위한 대출 문제 등은 매매와 경매가 큰 차이가 없다. 법원경매장에 가면 비은행 대출취급기관까지 대출을 권하는 실정이다.

이 연구원은 "각종 비용이나 실입주 등의 불편함을 고려하더라도 미래가치가 확실하다고 하면 매매가와 비슷한 낙찰가도 기록할 수 있다"며 "최근 낙찰가율이 높은 물건들은 최근 가격이 급등하는 매매 트렌드와도 유사하다"고 전했다.

jhlee2@yna.co.kr

(끝)

이재헌 기자

jhlee2@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English