국가 부채가 늘어나고 있는데도 일부 경제학자는 이유가 타당하다면 우려할 필요가 없다는 입장이라고 신문은 전했다.

2017년에 공화당이 추진한 감세 정책과 올해 민주당이 제시한 예산안은 정부 부채에 대한 우려를 키우고 있다.

미국 의회예산국(CBO)은 연간 재정 적자가 2022년부터 1조 달러를 넘어설 것이라며 향후 10년 동안 국내총생산(GDP)의 93%에 육박하는 규모의 빚을 지게 될 것이라고 경고했다.

금융 위기 전 미국의 정부 부채 규모는 GDP의 34% 수준이었으나 지난해 말 기준으로 78%로 불어났다.

하지만 금리는 4%에서 2.7%로 낮아져 자금 조달 비용은 값싸진 상태다.

신문은 투자자들이 부채 증가를 크게 우려하지 않고 있음을 시사한다면서 이론적으로 과도한 신용 팽창은 금리 상승으로 연결되기 때문이라고 말했다.

투자자들이 국채에 투자하면서도 상환을 걱정하지 않는 까닭에 프리미엄을 얹어줄 필요가 없어 금리가 낮다는 게 신문의 설명이다.

실제로 미국 경기와 관련 없이 투자자들은 기꺼이 국채를 매수해왔다.

오바마 정부가 경기 부양을 위해 GDP의 10%에 달하는 빚을 졌던 2009년 당시 10년 만기 미국 국채 금리는 앞선 불황기보다 낮은 수준을 유지했다.

신문은 경제학자들도 한 국가가 얼마나 많은 부채를 일으켜야 성장에 저해가 될 정도인지에 대해 고민하고 있다고 말했다.

저명 경제학자로 국제통화기금(IMF) 이코노미스트를 역임한 케네스 로고프 하버드대 교수는 동료인 카르멘 라인하트 교수와 공동으로 저술한 논문에서 국가 부채가 GDP 대비 90% 이상으로 불어난 경우 성장률이 둔화하는 경향이 있다고 분석했다.

인프라 프로젝트와 같은 유익한 곳으로 정부가 조달한 자금이 흘러가는 경우에는 부채 증가가 크게 문제가 되지 않는다는 게 일부 유명 경제학자들의 견해라고 신문은 전했다.

IMF 이코노미스트였던 올리비에 블랑샤르 피터슨국제경제연구소(PIIE) 이코노미스트는 "미국의 부채 규모가 재앙 수준은 아니다"며 "이유만 타당하면 더 큰 빚을 져도 된다"고 판단했다.

따라서 최근 부채 증가를 두고 패닉에 빠질 필요가 없다는 게 그의 견해다.

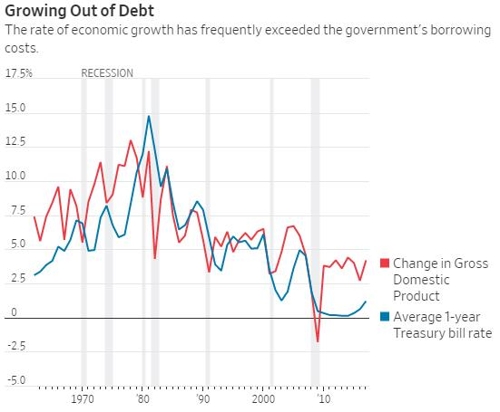

그는 또 국채 금리가 경제 성장률보다 낮을 땐 빚이 계속 늘어도 문제가 안 된다고 강조했다.

신문은 고령화로 금리가 앞으로도 낮은 수준을 이어갈 것이라면서 정부가 급하게 부채를 줄여야 하는 상황에 직면하지 않을 것으로 내다봤다.

로고프 교수는 "현재 미국 경제가 매우 탄탄하다"며 "(부채가 더 늘어나도 감당할) 여력이 있다"고 진단했다.

다만, 신문은 그리스와 이탈리아가 과중한 국가 부채로 고금리와 경제적인 고통을 감당하고 있다며 미국도 이와 비슷한 상황에 직면할 수 있다고 지적했다.

비영리·비정부 기구인 책임연방예산위원회(CRFB)의 마크 골드웨인 선임 부사장은 대규모 국가 부채가 민간 투자를 갉아먹어 임금 상승세 둔화를 야기한다며 나랏빚 증가가 재정 위기를 초래할 위험을 키운다고 경고했다.

그는 시장 금리가 잘못된 신호를 줄 수 있다면서 저금리의 축복이 미국을 옭아매는 덫이 될 수 있다고 주장했다.

<미국의 경제 성장률과 1년 만기 국채 금리 추이 ※출처: WSJ>

ywshin@yna.co.kr

(끝)

신윤우 기자

ywshin@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English