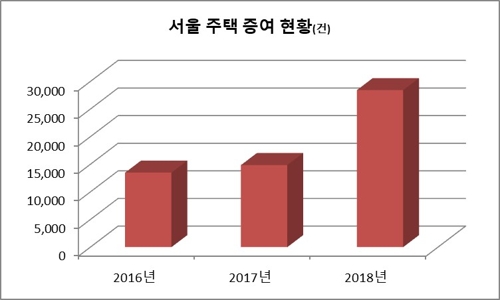

26일 민경욱 자유한국당 의원이 국토교통부로부터 제출받은 '시도별 증여거래 현황'을 보면 지난해 서울의 증여거래는 2만8천427건으로 조사됐다. 이전 2년간 1만5천건을 밑돌다가 급증했다. 2년 전과 비교하면 두 배 이상으로 늘었다.

강남 3구의 증여는 작년 8천289건이 이뤄졌다. 서울 전체의 29.2% 차지한다. 서울 자치구별 순위도 나란히 강남구, 서초구, 송파구 순이다. 뒤이어 영등포구와 강동구, 마포구 등에서 증여가 많았다.

올해는 강북에서도 증여가 활발하다. 올해 2월 말까지 은평구(373건)가 서울 자치구 내에서 두 번째로 증여가 많았다. 구로구(218건)도 서초구(214건)와 강남구(213건)를 앞섰다.

공시가격의 현실화율을 높이려는 정부의 방침 속에 종합부동산세까지 강화하자 고가주택에서 증여가 눈에 띈다. 거래절벽이 심해지면서 세금부담이 큰 다주택자는 주택을 처분하는 가장 현실적인 방법이 되기도 하는 실정이다.

서울에서의 주택 증여는 부의 대물림으로 이어진다. 서울이 전국에서 가장 집값이 비싼 지역이기 때문이다.

지난 2월 기준 서울의 평균 주택가격은 6억4천617만원으로 집계됐다. 전국 평균(3억673만원)의 두 배가 넘는다. 지방권(1억9천689만원)과 비교해 3.28배 수준이다.

강남 3구(강남·서초·송파)가 포함된 서울 동남권은 지난해 9월부터 평균 주택가격이 10억원을 돌파했다. 이제는 10억6천628만원이다. 아파트 가격이 하락세였지만, 최근 들어 급매물을 소화하면서 지지선을 만들고 있다는 평가도 나온다.

전국적으로 증여는 퍼지고 있다. 지난해 전국 증여가 12만9천444건으로, 2년 전보다 59.9% 늘었다.

서울 주택보유자의 대물림은 앞으로도 이어질 전망이다. 집값 급등으로 현재 도시재생 등에서 제외됐지만, 노후해가는 서울에 개발기대가 여전할 것으로 분석됐다.

임병철 부동산114 선임연구원은 "거래절벽이 이어지고 임대업 등록의 혜택도 줄어들었다"며 "어차피 개발될 것이라는 기대감 등이 있어 매매보다 가족 증여를 선호할 것이다"고 내다봤다.

jhlee2@yna.co.kr

(끝)

이재헌 기자

jhlee2@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English