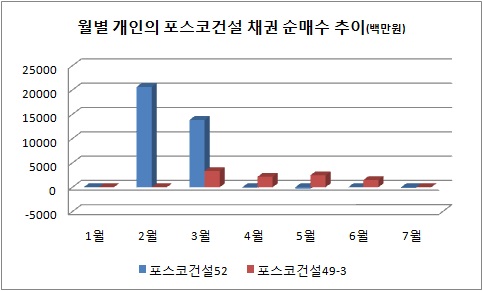

5일 연합인포맥스의 채권 장외시장 투자 주체별 거래종합(화면번호 4569)에 따르면 올해 들어 개인은 회사채 종목 '포스코건설52'를 총 339억원 순매수했다. 이 채권은 오는 11월 4일에 만기가 되는 3년물 채권으로 표면금리는 3.555%다.

같은 기간 개인은 포스코건설이 발행한 또 다른 채권을 대거 매입했다. 오는 12월 11일에 만기인 5년물 채권 '포스코건설49-3'을 94억2천400만원 사들였다. 이 채권의 표면금리는 3.59%다. 유독 2~5월 사이에 이들 채권의 매수가 집중됐다.

두 종목은 발행된 지 최소 2년이 지났지만, 이전에는 거래가 거의 없었다. 개인은 작년에 단 한 번도 포스코건설52를 산적이 없다. 포스코건설49-3 역시 마찬가지다. 미국 금리인상과 한국은행의 금리 스탠스를 고려하면 올해가 작년보다 채권에 대한 전망이 더 낫다고 말하기 어려운데도 개인은 유독 올해 포스코건설 채권을 집중 매수했다.

포스코건설의 실적을 봐도 개인의 채권매수 시점에는 의문이 남는다. 포스코건설은 작년 2·4분기부터 영업적자 행진을 진행하다가 올해 1·4분기에 흑자로 전환했는데 올해 첫 실적 발표일은 지난 5월 15일이었다.

시장참가자들은 포스코건설의 신용등급 우려가 나오면서 기관투자가가 던진 물건을 개인이 받은 것으로 보고 있다. 포스코건설은 작년 말에 3대 민간신용평가사로부터 '부정적' 등급전망을 받았다. 6개월 만인 지난달 신용등급은 'A'로 한 계단 떨어졌다.

한 채권전문투자사 관계자는 "기관에 따라서 'A+'이상의 채권만 담을 수 있는 기관이 등급 강등 전에 미리 물건을 팔만한 곳을 찾고 있었을 것이다"며 "리테일로 개인투자자에게 처리하는 방법이 우선 고려됐을 것이다"고 말했다.

그는 이어 "포스코건설52 같은 경우는 포스코엔지니어링이 합병하기 전 발행한 채권인데 신용등급이 'BBB+'였다"며 "합병 후 포스코건설의 신용등급(당시 A+)으로 올라갔고 금리까지 급락하자(가격이 올라가자) 차익실현에 나섰을 수 있다"고 설명했다. 포스코건설52의 금리는 합병 전 3.7%대를 오르내렸지만, 이후 1%포인트 이상 급락했다.

두 채권의 금리는 신용등급 강등과 시장금리 상승 우려로 오름세다. 만기까지 회사가 망하지 않으면 개인투자자가 손실을 보진 않겠지만, 중간에 처분을 계획한 투자자는 원금을 다 찾지 못할 수 있다. 기관투자가가 집중적으로 넘긴 포스코건설 채권에 불완전판매 논란이 따라붙는 배경이다.

한 증권사 관계자는 "고객의 동의 없이 마음대로 개인에게 넘기지는 못하지만, 신용등급이 언제 내려올지에 대한 상담을 구체적으로 했는지는 미지수다"고 전했다.

이어 "기관투자가가 먼저 이득을 다 챙기고 리스크가 개인에게 몰린 상황으로 보인다"고 덧붙였다.

jhlee2@yna.co.kr

(끝)

이재헌 기자

jhlee2@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English