발행 규모가 적어 금리의 왜곡이 벌어지는 것을 막기 위해 인센티를 줌으로써 발행량을 늘리겠다는 의도다.

27일 금융위원회에 따르면 지난 25일 열린 금융당국 가계부채 점검회의에서는 이러한 내용을 은행권에 전달됐다.

CD는 은행의 정기예금 중 양도가 가능한 무기명 상품이다. 은행의 단기 자금조달원을 늘리고 수신경쟁력을 높이고자 발행한다.

이때의 유통 수익률인 CD금리는 통상 은행의 단기대출과 주택담보대출의 지표금리로 활용된다.

하지만 은행의 CD 발행이 저조해지면서 CD금리가 시장 상황을 제대로 반영하지 못한다는 지적이 많았다.

금융당국은 지난 2012년 8월부터 행정지도를 통해 변동금리부 CD 연동 대출 잔액이 일정 규모 이상인 국내 은행이 CD를 일정 수준 이상 의무적으로 발행할 것을 요청해왔다.

CD를 기반으로 한 상품 계약의 안정성을 확보하고 단기금융 시장 유동성을 풍부하기 유지하기 위한 고육지책이었다.

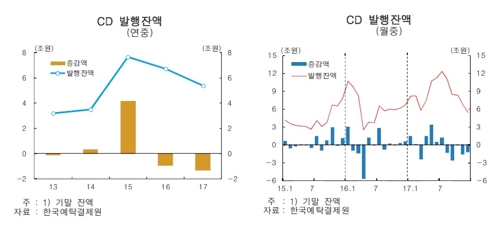

그럼에도 은행의 CD 발행 추세는 하향곡선을 그렸다.

지난해 말 CD 발행 잔액은 5조4천억 원으로 2016년 말 기록한 6조7천억 원보다 1조3천억 원이나 감소했다.

일반은행의 경우 3조8천억 원에서 3조3천억 원으로 일 년 새 발행 물량이 5천억 원 줄었다. 특수은행은 2조2천억 원에서 1조4천억 원으로 7천억 원 감소했다.

은행채 발행이 늘고 머니마켓펀드(MMF) 수신이 줄어들면서 지지부진한 흐름을 이어가게 됐다.

한 시중은행 관계자는 "은행채의 경우 연초부터 이어진 금리 인상에 대한 기대를 선반영하는 등 시장의 추세를 빨리 담는다"며 "조달비용과 사후관리까지 고려하면 굳이 CD 발행을 늘려 은행채를 대체할 이유가 없다"고 말했다.

줄어든 은행의 CD 발행 탓에 유통 물량도 저조해지자 CD금리는 지난해 연중 20일 이상 움직이지 않은 기간이 171일에 달했다. 이는 지난 2014년 기록한 194일 다음으로 최장 기간이었다.

시장 분위기가 위축된 탓에 특정 은행이 CD를 발행하면 이에 따라 금리 변동성도 커지는 환경이 됐다. 은행 입장에선 발행에 부담을 느낄 수밖에 없는 구조다.

또 다른 시중은행 관계자는 "한 은행이 CD 발행에 나서면 금리가 튈 수밖에 없어 다른 은행으로부터 비난을 받게 된다"며 "작년 11월 기준금리 인상 전을 기점으로 은행들이 CD 발행을 자제한 것도 그러한 이유"라고 설명했다.

시장 위축과 금리 왜곡 현상이 악순환 구조를 이어가자 금융당국은 CD를 예수금으로 인정해주는 초강수 인센티브를 마련했다.

하반기 도입되는 예대율 규제를 앞두고 각종 고금리 특판 상품 등을 잇달아 내놓으며 예수금 마련에 집중하는 은행에 이번 조치는 큰 유인책이 될 수 있다는 게 금융당국의 입장이다.

여기에 지난해 7월 유동성커버리지비율(LCR) 산정 기준이 강화되면서 은행이 장기 CD를 발행할 필요성이 커진 점도 이러한 인센티브 마련의 배경이 됐다.

실제로 지난해 4~7월 중 은행의 CD 순발행 규모는 6조6천억 원을 기록하며 7월 말 기준으로 발행 잔액이 12조 원을 돌파하기도 했다.

은행들도 일단은 당국은 이러한 인센티브를 반기는 모습이다. LCR 하락을 막기 위해선 예금보단 CD와 금융채로 고유동성 자산을 확보하는 게 유리하기 때문이다.

시중은행 관계자는 "과거보다 CD 발행 수요가 늘어난 것은 맞다"며 "조달 포트폴리오에서 CD 발행 비중이 과거보다 상향 조정될 것으로 보인다"고 내다봤다.

jsjeong@yna.co.kr

(끝)

정지서 기자

jsjeong@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English