11일 국토연구원에 따르면 국내 도시 근린 중 소멸위기에 놓인 근린은 전체의 4.5%로 집계됐다. 모두 지방 중소도시에 위치해 2000년부터 2015년까지 인구가 최소 0.45% 줄었다는 특징이 있다. 65세 이상 인구비율이 20% 이상이고 가구밀도가 헥타르(ha)에 10호 미만이기도 하다.

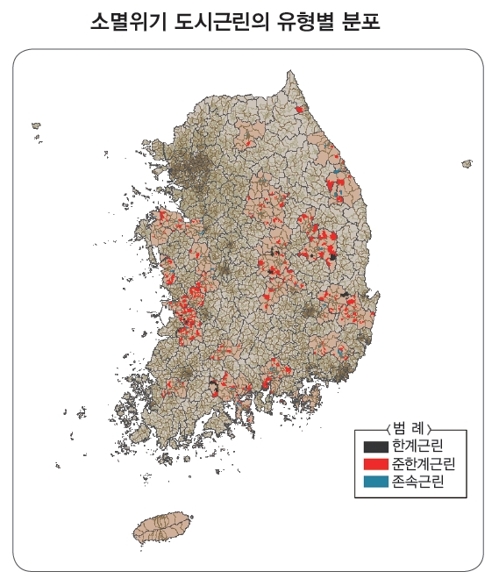

소멸위기의 근린은 정도에 따라 세 분류로 나눌 수 있다.

청년층이 어느 정도 거주해 공동체 기능을 회복할 수 있는 근린은 존속근린으로 분류된다. 공동체 기능이 일부 유지되지만, 청년층 유출이 가속하는 곳은 준한계근린으로 올라간다. 상황이 더 악화해 공동체 기능이 유지가 어려워지면 한계근린으로 들어가는데 이곳은 65세 이상 인구비율이 50% 이상에 달한다.

지방 부동산에 위기가 찾아오면서 중소도시의 소멸위기 근린도 늘어날 처지다. 지방권 집값은 9개월 연속 하락세다. 경기도 오산과 포천, 양주 등 일부 수도권도 6년 전보다 집값이 내려갔다. 경상남도 거제시는 6년간 18%가량 하락했다.

고령화와 인구유출이 동시에 진행되는 근린은 생활 인프라가 열악할 수밖에 없다. 이들 지역은 주택의 89.2%가 단독주택인데 40% 정도는 40년 이상 된 노후주택이다. 필지의 87.7%는 8m 폭의 도로에도 접하지 못했다.

소멸위기 근린에서 병·의원이나 약국, 편의점, 슈퍼마켓 등 민간 생활편의서비스를 이용하려면 일반 도시 근린보다 2.5배는 더 멀리 가야 한다. 유휴부지는 13% 수준이다.

지방 쇠퇴에 대응하려면 단계적인 접근이 필요하다고 전문가들은 판단했다.

회생 가능성이 있는 존속근린은 유휴공간을 공동체 텃밭으로 전환해 지역의 부가가치를 높이는 방안이 제시됐다. 사회적 농업 추진해 갈등을 막으면서 생산과 거주가 혼합한 지역 맞춤형 일자리가 요구됐다.

준한계근린부터는 주민들이 지속적으로 거주하도록 돕는 정책이 필요한 것으로 진단됐다. 고령화가 더 이어지면 재조정도 고려해야 한다고 분석했다.

구형수 국토연구원 책임연구원은 "생활서비스시설 유지를 위한 최소한의 수요를 확보하기 어려운 지역은 찾아가는 서비스 등 생활서비스 접근성을 향상하면서 거주민들의 지속적 거주를 보장하는 여건을 조성해야 한다"고 말했다.

그는 "한계근린까지 가면 공동거주시설 등을 공급해 거주지 집약화를 유도하고 희망하면 주변에 위치한 근린으로 이주를 지원해 규모의 경제를 달성하는 방안이 있다"고 전했다.

jhlee2@yna.co.kr

(끝)

이재헌 기자

jhlee2@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English