3일 주택업계에 따르면 지난해 분양 호황의 반작용으로 줄어들 것으로 예상했던 아파트 분양이 올해도 고공행진을 이어가고 있다.

닥터아파트는 올해 상반기 아파트 분양 예정물량이 18만 3천가구로, 전년 동기대비 22% 증가할 것으로 전망했다. 작년 상반기 15만 117가구를 3만가구나 넘어서는 역대 최대 분양 물량이다.

부동산114는 지난 2012년 바닥을 찍고 꾸준히 늘고 있는 아파트 입주물량이 내년 36만 7천103가구, 2018년 33만 3천65가구 등 총 70만 가구에 육박할 것으로 전망했다.

일산, 분당으로 대표되는 1기 신도시가 건설됐던 1994년~1995년 83만여가구, 1997년~1998년 82만여가구가 공급된 이후 최대 입주물량이다.

결국, 주택 시장 전망의 초점은 쏟아지는 입주물량을 감당할 수요가 있느냐 하는 데 모인다.

주택보급률을 기준으로 살펴보면 1995년 86%에서 2014년 118%로 상승한 만큼 과잉공급이라는 결론에 도달한다. 수도권 기준 주택보급률도 108%여서 수요 부족을 피하기 어렵다.

인구 천명당 주택수는 다른 해석을 낳는다. 국회예산정책처는 국내 인구 천명당 주택수가 2010년 363.8호로 일본 450.1호(2005년), 영국 438.7호(2009년), 미국 409.8호(2010년)보다 낮다고 설명했다. 수도권은 342.9호로 전국 평균 이하다.

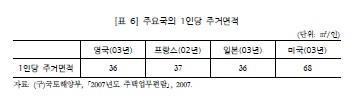

국내 1인당 주거면적도 지난 2006년 26.2㎡로 2003년 기준 일본과 영국 36㎡, 프랑스 37㎡, 미국 68㎡에 훨씬 못 미친다. 지난 2014년 면적도 33.1㎡로 2003년 일본 면적에 미달한다.

주택보급률과 인구 천명당 주택수가 다른 이유는 동일한 주택 총량을 가구, 또는 인구와 비교하기 때문이다.

주택구매가 가구 단위로 이뤄지는 점을 생각하면 주택보급률이 타당하다. 정부의 장기주택수요 전망에 사용되는 이유이기도 하다. 인구 천명당 주택수는 통계작성이 쉽고 국제 비교가 가능하다는 장점이 있다.

전문가들은 주택지표에 대한 해석이 분분한 것은 시장 상황을 판단할 충분한 정보가 제공되지 않고 있는 데에도 원인이 있다며, 정부의 정보제공 확대를 강조한 예산정책처의 의견은 귀 기울일 가치가 있다고 설명했다.

예산정책처는 "단순히 소득대비 가계부채 상승률이 높고, 주택공급이 늘었다는 사실을 보고 주택 공급 과잉과 가계대출 부실을 우려하는 것은 문제가 있다"며 "정부는 주택시장 상황을 정확히 판단할 수 있는 기준과 자료를 제공할 필요가 있다"고 제안했다.

spnam@yna.co.kr

kphong@yna.co.kr

(끝)

홍경표 기자

kphong@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English