WSJ에 따르면 지난주 글로벌 증시가 급락한 것은 연준의 금리 인상 속도가 너무 빠르다는 공포감이 미국 국채금리를 밀어 올렸고 안전자산의 수익률과 비교해 위험자산의 장래 수익 기대감이 매력을 잃으면서 투매가 나왔다는 게 일반적인 해석이다.

하지만 WSJ은 "미국 증시와 유럽 증시를 비교하면 투매는 정교한 스프레드시트 계산이 아닌 격렬한 감정이 더 주도하는 양상이었다"며 연준을 금융 소요사태의 범인으로 몰아붙이는 것은 지나치다고 지적했다.

유럽중앙은행(ECB)은 긴축으로 기조를 선회한 이후 브레이크를 거는 어떠한 논의도 진행한 바 없다. 독일 10년물 국채금리는 미국 10년물 금리가 뛰는 동안 거의 오르지도 않았다.

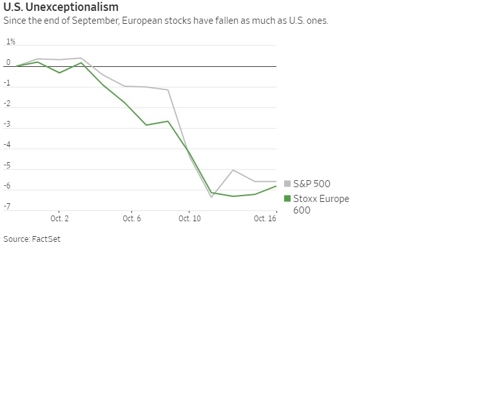

하지만 유로존(유로화 사용 19개국) 내 주요 기업의 주가를 아우르는 스톡스유럽600 지수는 이번 달에만 5.8% 급락했다. 이는 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수의 낙폭 5.6%보다 더 안 좋은 결과다.

WSJ은 "타이밍도 이상하다"며 올해 내내 미국 국채금리는 오르고 유로존 국채금리는 하락하는 동안 S&P는 엄청나게 시장 수익률을 상회했고 몇 달간 이어진 무역전쟁도 영향을 주지 못했다고 주장했다.

WSJ은 연준이 문제라기보단 많은 투자자가 오랫동안 우려해왔듯이 일부 성장을 주도한 기업, 특히 기술 기업들의 가치가 과대평가 되면서 매도 신호가 처음으로 강력하게 나온 것이라고 분석했다.

신문은 이번 금융 소요사태에서 확인된 것은 연준의 명확한 태도 변화라며 과거에는 연준이 훨씬 더 적극적으로 이벤트에 반응하려 했지만, 이제는 하나의 경로를 정하면 그것에만 몰두하는 경향이 있다고 진단했다.

WSJ은 "이는 단기 투자자들에겐 나쁜 소식"이라며 "연준은 시장 조정이 발생할 때 덜 적극적으로 구조에 나설 것"이라고 전했다.

jhjin@yna.co.kr

(끝)

진정호 기자

jhjin@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English