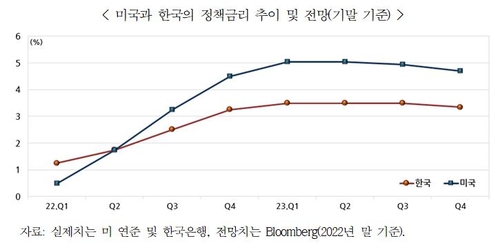

이러한 상황은 2023년에 더 심화될 것으로 보인다. 분명 글로벌 시장이 위축되면서 한국 경제는 본격적으로 불황 국면에 진입할 것이 확실시되고 있다. 이미 수출이 2022년 10월부터 감소세를 지속하고 있고, 높아진 금리로 가계와 기업의 부담이 크게 증가하고 있기 때문이다. 향후 수출 경기도 내수 경기도 점점 악화일로에 접어들 것은 분명해 보인다. 앞서 언급한 바와 같이 경제정책이 불황을 막아줄 것을 기대하기도 어려워 보인다. 우선 통화정책을 보면 2022년 말 기준금리는 3.25%로 1년 전의 1.00% 대비 2.25%포인트나 급증해 있다. 더구나 최근 한국은행 관계자들의 발언대로라면 3.25%는 최종금리(terminal rate)가 아니다. 3.5% 이상까지 추가적으로 인상되고 이후에는 장기간 그 높은 금리 수준이 지속될 것으로 보인다. 따라서 지금 통화정책은 경기를 진작시키기는커녕 오히려 침체의 폭을 확대시킬 가능성이 높다.

재정정책은 그래도 경기 안정화 기능이 살아 있는 모습이다. 이번 국회에서 확정된 2023년 정부 예산을 보면, 총지출 규모는 638조7천억 원이고 총수입 규모는 625조7천억 원으로 통합재정수지는 약 13조1천억 원의 적자로 편성되었다. 재정정책이 호황 또는 경기 과열 국면에 대응하는 방법이 재정 흑자 편성이고 지금과 같이 불황 국면에 대응하는 방식이 이러한 적자 편성이다. 적자분만큼 재정에서 돈을 더 풀어 경기 안정화를 도모한다는 의미이다. 여기서 통화정책과 재정정책의 방향성이 반대라는 점을 알 수 있다. 바로 통화·재정의 상충관계(相衝關係, trade off relation)라는 이슈가 등장한다. 한쪽에서는 돈을 거둬들이고 다른 한쪽에서는 돈을 푸는 행위를 어떻게 이해해야 할까. 정책의 효과가 상쇄될 가능성이 높다. 정부는 이러한 이슈를 정책 조합(政策調合, policy mix)이라는 말로 포장하곤 한다. 즉 통화정책과 재정정책의 기조가 다를 경우에 정부가 흔히 쓰는 용어이다. 그 논리는 통화정책과 재정정책이 시중 유동성에 영향을 미치는 시간, 그리고 실물 경제에 영향을 미치는 시간에 차이가 있다는 점에 근거한다. 금리 인상은 금융 시장 참가자들의 심리에 즉각적인 영향을 미쳐 유동성 유통 속도를 줄인다. 반면 재정정책은 항목별 계획과 집행 간에 다소의 시간이 소요되고 이때 풀려진 유동성이 다시 시장에 도달하고 그 효과가 발생하는 데에는 더 많은 시간이 필요하다. 어찌 보면 단기적인 관점에서 금리 인상으로 위축된 시장 수요를 재정 확대로 경색의 강도를 보완할 수 있어 보인다. 그러나 중장기적으로 보면 통화정책이 목표로 하는 물가 안정에 재정정책이 방해가 되는 것은 분명하다. 지난 2022년 10월 'G20 재무장관·중앙은행 총재 회의'에서 한은 총재가 동행한 기자단에게 재정정책이 통화정책의 효과를 상쇄시키면 안 된다는 점을 언급한 것이 바로 이 포인트이다.

또 다른 이슈도 있다. 최근 기획재정부는 2023년 상반기 재정 집행률을 역대 최고 수준인 65%까지 끌어올릴 것이라는 계획을 발표한 바 있다. 그렇다면 하반기에는 2023년 예산 규모의 35%만 사용할 수 있다는 의미이다.

또한 기재부는 '2023년 경제정책방향' 자료에서 2023년 한국 경제성장률을 1.6%로 예측했다. 이는 국책 기관인 KDI(1.8%), 한국은행(1.7%)의 전망치보다 낮다. 혹자는 얼마 차이도 없는데 무슨 문제냐고 할 수 있다. 그러나 기재부가 발표하는 숫자는 전망치가 아니라 목표치이다. 즉 예년의 경험을 보면 기재부의 성장률 목표치는 민간연구기관은 물론 국책연구기관보다 높았다. 지금 정부는 2023년 경제 상황이 나쁘다는 점을 강하게 강조하고 있다. 그리고 하반기에 재정 여력이 고갈된다. 그렇다면 2023년 어느 시점에서는 추가경정예산 편성을 통해 재원을 마련해야만 한다. 현 정부가 출범 이후 줄곧 강조해왔던 '재정건전성 확보'의 기조에서 '추경'이라는 용어는 어울리지 않는다. 지난 정부가 여러 번의 추경을 편성했고 그것이 국가채무를 높이고 재정건전성을 악화시켰다는 비판이 현 정부 재정 철학의 출발점이다. 따라서, 추경의 명분을 세우기 위해서는 보다 비관적인 전망 속에서 재정 여력이 확보될 필요성을 강조해야만 한다.

한편 절묘하게도 2024년 봄에는 '제22대 국회의원 선거'가 있다. 그러기에 2023년 하반기 정치권은 총선 정국에 들어선다. 타이트한 통화정책으로 힘들어하는 국민들은 어쩌면 경기 부양을 위한 추경 편성을 원할지도 모른다. 그러한 포퓰리즘에 편승하는 것에 주저하지 않는 것이 정치의 속성이기에 여당도 야당도 추경 편성을 강하게 반대하지 못할 것이다. 어쩌면 서로 먼저 추경 논의를 해야 한다고 나설 수도 있다. 그렇다면 통화정책과 재정정책의 충돌은 더욱 심각한 양상을 맞이할 수도 있다. 물가도 못 잡고 경기 회복도 안 되는 정책이 불황을 장기화시키는 '정책 불황'이라는 최악의 상황이 펼쳐질 수 있다. 물론 이러한 생각이 맞는다는 보장은 없다. 극도의 불확실성 시대를 살아가는 우리이기에, 하루 앞의 미래도 잘 모르기 때문이다. 그런데 왠지 이러한 걱정이 의미를 가질 것 같은 느낌을 지울 수가 없다.

(주원 현대경제연구원 경제연구실장·이사대우)

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 10시 10분에 서비스된 기사입니다.

한국어

한국어 English

English