세상은 빠르게 변하고 있다. 현기증이 날 정도로 급하게 돌아가는 한국 사회의 변화에 우리는 혀를 내두르곤 한다. 그러면서 우리는 변화와 충격에 둔감해졌는지 모른다. 잦은 변동성은 무시할 수 있을 것이다. 단기 순환적이면 견디면 될 것이다. 그러나 그것이 추세적이라면, 한 세대를 넘어가는 새로운 시대의 징조라면 눈을 크게 뜨고 긴장해야 한다. 얼마 전 '글로벌 마이너스금리 채권 시대 종료 임박'이라는 제목의 국제금융센터 보고서를 보면서 격세지감을 느꼈다. 한때 4천여개에 달했던 글로벌 마이너스금리 채권이 지난 11월 8일 8개로 감소했다는 것이다. 불과 2~3년 만에 벌어진 일이다.

고금리 장기화(higher for longer)가 시대 전환의 키워드는 아닐까. 장기화(Longer)가 두어 분기가 아닌 5~10년의 중장기 노멀(normal)의 변화의 징조는 아닐까. 우리는 지난 30년간 대략 세 개의 큰 시대적 변화를 목격하였다. 1997년 아시아 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기, 그리고 중국경제가 휘청하던 2018년 즈음을 다행히 잘 넘기나 했더니 코로나19의 충격파로 2020년 글로벌 경제는 엄청난 격랑 속으로 빠져들었다. 그리고 망령같이 다시 찾아온 인플레이션은 금년 들어 낮아지고는 있으나 예상을 넘어서는 지속성을 보이고 있다. 시장은 매우 큰 변동성을 보이고 있다. 뭔가 큰 것이 변하고 있는 것은 아닐까.

이러한 큰 변화로 경제의 불확실성이 커져 시야가 불투명하다. 정책당국자들은 포워드 가이던스(forward guidance)를 제시하기 주저한다. 그러나 이럴 때일수록 긴 시계에서 큰 파장에 주파수를 맞추고 나무보다는 숲을 보려 노력해야 한다. 이런 맥락에서 최근 논의가 확산되고 있는 중립금리의 상승 가능성에 귀를 기울이게 된다. 상하방 물가 압력이 없고 경제가 균형 수준을 유지하게 하는 중립금리(neutral rate of interest)는 통화정책은 물론 금융시장에서도 매우 중요하다. 만일 정책금리나 시장금리가 그보다 낮으면 인플레이션을 유발할 것이므로 중립금리는 중앙은행 금리 운용의 기준이 된다. 잘 알려진 테일러 준칙(Taylor rule)에서는 중립금리에 GDP 갭과 인플레이션 갭을 반영하여 적정 정책금리를 추정한다.

2000년대 이후 중립금리가 하락 추세를 이어 왔고 특히 2008년 글로벌 금융위기 이후 중립금리가 크게 하락한 것에 대해서는 대체로 이견은 없어 보인다. 그러나 향후 중립금리 추이에 대해서는 학계와 주요 국제기구 등에서 서로 다른 견해가 제시되고 있어 아직 그 방향성에 대해 단언하기는 어렵다. 중립금리가 계속 하락할 것을 전망하는 측에서는 인구구조의 변화, 생산성 하락 등이 하방 요인으로 지속되고 있음을 그 이유로 꼽고 있다.

그러나 상승을 주장하는 쪽에서는 팬데믹 대응에 따른 재정지출 확대, 친환경제로의 전환, 전후 베이비부머 세대의 퇴직에 따른 저축성향 감소 등으로 중립금리가 상승으로 방향을 틀었다고 한다. 최근 블룸버그 이코노믹스에서는 VAR 모델을 이용하여 실질 중립금리와 비슷한 개념인 자연 이자율을 추정하였는데 10년물 미 국채의 자연이자율이 1980년 5%에서 2010년대 1.7%까지 하락하였다가 2050년에는 2.7%로 100bp 정도 오를 것이라고 전망했다. 이는 명목 기준으로 보면 4.5~5.0% 수준이며 기후변화 대응 투자수요, 재정차입 증가, AI 등 IT 발전에 따른 생산성 증가가 가세하면 6% 수준까지 높아질 수 있다는 관측이다.

이러한 중립금리의 상승 주장은 아직 하나의 가능성의 영역에 있다고 할 수 있다. 그러나 팬데믹 이후 인플레이션 발발과 지속, 그리고 '고금리 장기화'가 중립금리 상승과 연관되어 있지는 않을까.

지금 우리가 직면하고 있는 인플레이션이 팬데믹 이후 공급충격과 과도한 수요확대 대응의 결과임을 부인할 수 없다. 팬데믹으로 충격받은 고용, 서비스 부문에의 소득 및 유동성 지원은 경제 전체에 거대한 모멘텀을 만들었고 기술 부문의 투자 및 성장세를 가속화하는 결과를 낳았다. 이는 결국 에너지를 포함한 상품가격의 인플레이션을 촉발하고 이후 서비스 등 여타 부문으로 확산되는 결과를 낳았다. 이러한 지난 1~2년간의 인플레이션은 중앙은행의 큰 폭의 금리 인상 대응으로 본래의 자리로 되돌아갈 것이다. 지난주 미국의 물가 지표들이 예상보다 낮게 나왔듯이 디스인플레이션 흐름이 이어질 것으로 전망되고 있다.

그런데 이러한 단기 순환적 변동이 중립금리의 상승이라는 보다 긴 주기의 변동과 얽혀 있다면 다음과 같은 두 가지 측면을 염두에 두어야 한다. 먼저, 만일 시장금리가 높아진 중립금리보다 낮은 수준으로 떨어진다면 인플레이션은 목표수준으로 수렴하지 않거나 그 시기가 지연될 것이며 경우에 따라서는 다시 상승하는 불안정한 모습을 보일 수 있다는 점이다. 중앙은행 정책금리가 긴축적인 수준에 있지만 피봇(pivot) 기대로 시장금리가 크게 낮아지는 최근의 상황은 이런 측면에서 우려를 갖게 한다.

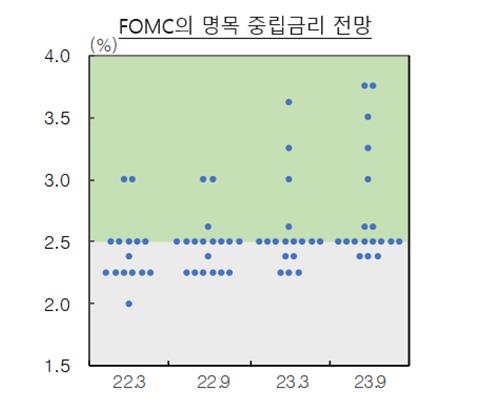

두 번째는 인플레이션이 낮아져 목표수준으로 수렴한다고 하더라도 중립금리가 높아진 만큼 정책금리는 종전보다 높은 수준에 머물러야 한다는 것이다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 점도표상 장기금리 전망을 보면 중립금리의 중간값은 2.5%이나 그 이상으로 보는 위원들이 계속 늘어나고 있다. 2022년 3월에 7명에서 금년 9월에는 15명이며 최고치인 3.75%도 2명이나 된다. FOMC의 금리 결정 과정에도 중립금리 상승 가능성은 일부 반영되어 있다고 볼 수 있다.

이제는 과거 10여년간의 제로금리에 가까운 낮은 금리에 대한 익숙함을 버려야 하지 않을까. 지난 저금리 시기는 긴 시계에서 보면 오히려 이례적이며 부채 증가 등 거시경제에 큰 부작용을 초래하는 등 지속 가능하지 않아 보인다. 인플레이션이 그 비용일 것이다. 이제 '새로운 균형'을 찾을 때가 아닌가 싶다.

(이승헌 숭실대 교수/ 전 한국은행 부총재)

(끝)

한국어

한국어 English

English