*그림*

파월이 성장보다 물가 안정을 우선시하면서 대놓고 고통 감내를 강조한 것은 미국의 비우량주택담보대출(서브프라임모기지)에서 시작한 금융위기를 맞춘 투자자 마이클 버리의 비관론과 일맥상통한다. 버리는 수십 년 만에 나타난 인플레이션 고공행진이 수요 감소에 따른 경기 둔화 없이는 결코 쉽게 멈추어 설 수 없으며 10년 강세장을 보였던 글로벌 증시가 1년 만에 복원력을 보인 것도 지적했다. 한마디로 시장이 낙관에 빠져 섣부른 기대를 한다는 비판인 셈이다. 이번 파월의 잭슨홀 연설은 버리의 손을 들어줬다.

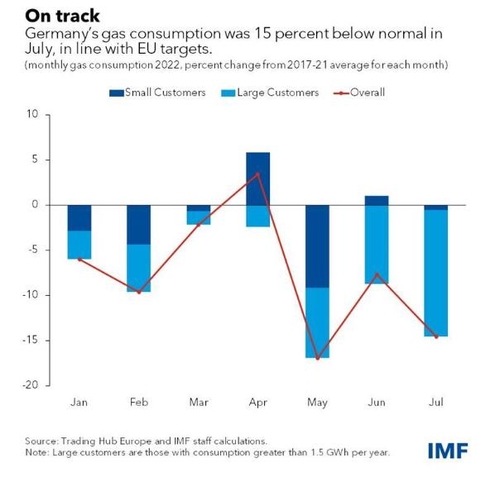

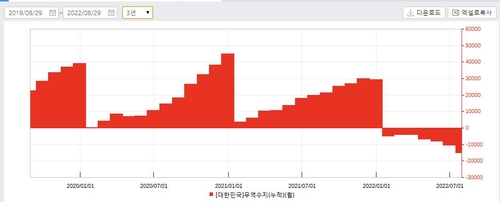

문제는 이런 상황이 머릿속으로 이해돼도 고통이라는 게 매번 낯설고 적응이 안 된다는 점이다. 이미 세계는 인플레이션이 유발하는 통증으로 신음 중이다. 미국에서 천연가스 등의 상승 여파로 전기요금이 치솟으면서 가구 6곳 중 1곳은 제때 요금을 내지 못한 것으로 알려졌다. 영국의 7월 소비자 물가 지수는 작년 동월대비 10% 상승했으며 독일도 물가 급등 탓에 전체 가구 중 저축할 여력이 없는 비중이 15%에서 60%로 확대될 것이라는 우려가 나온다. 미 달러 강세 여파로 서울 환시에서 달러-원 환율은 10여 년 전 글로벌 금융위기 당시의 수준까지 치솟았고, 이제 1,400원까지도 열어둬야 할 상황이다. 이 탓에 수입액 급증으로 올해 들어 무역적자가 계속 쌓이고 있다.

언제쯤 고통이 사라질 것인가를 보려면 경제 지표랑 중앙은행들의 통화정책 기조만 봐서는 안 된다는 게 전문가들 조언이다. 물가 지표가 정점을 찍었다는 관측이 있지만 5~10%가 넘는 현 수치가 이전의 2%대로 가려면 수년이 걸릴 수밖에 없어서다. 또 인플레 안정을 위해서 선결돼야 할 숙제가 글로벌 패권과 관련이 깊어 단기간에는 해결이 어렵다. 국제 원유 증산과 러시아의 우크라이나 전쟁 중단으로 전 세계의 에너지난이 풀려야 하고, 미국과 중국의 다툼이 종식되면서 공급망 불안도 가라앉아야 한다. 이런 기저의 변화가 없는 한 중앙은행의 금리 인상은 반복되고 경기 침체는 가까워진다. 고통은 늘 낯설지만 피해갈 뾰족한 수는 없다. 장기전에 대비해야 한다. (투자금융부장)

liberte@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 10시 35분에 서비스된 기사입니다.

이종혁 기자

liberte@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English