중국이 시장경제를 도입했던 1990년대부터 협력 관계였던 미국은 시진핑 시대를 전후해 중국을 견제 대상으로 삼았다. 버락 오바마 대통령 이후 도널드 트럼프 대통령에 이르기까지 여야를 가리지 않고 정치, 외교, 군사, 경제, 무역 등 온갖 방면에서 중국에 압박을 가했다.

그러면서 중국 위기설이 등장하기 시작했다. 미국의 압력을 중국이 과연 견딜 수 있겠느냐는 전망에서 시작된 중국 위기설은 중국 내부의 경제문제와 금융부실, 부동산 거품 붕괴 우려 등이 맞물리며 중국발 아시아 금융위기설까지 확대 재생산됐었다.

일부 전문가들은 중국이 일본의 전철을 밟을 것으로 전망하기도 했다. 1980년대 승승장구하던 일본이 미국의 아성에 도전하다가 1985년 플라자 협정(엔화의 평가절상을 합의한 회의) 이후 고꾸라지면서 '잃어버린 10년'을 겪었듯이 중국도 미국에 맞서면 같은 운명에 처할 것이라는 전망이 심심찮게 제기됐다. 그러나 중국은 위기가 올 때마다 과감한 경기부양책을 동원해 기사회생했다. 그러면서 중국 위기설도 차츰 시장의 뇌리에서 흐려졌다.

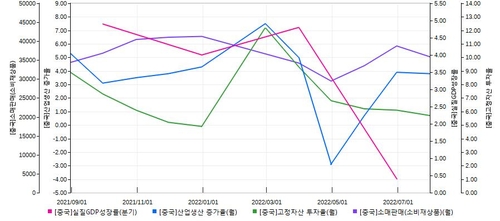

한동안 잠잠하던 중국경제 위기론이 최근 다시 수면 위로 떠오르고 있다. 중국의 2분기 경제성장률은 0.4%를 기록했다. 소매판매와 산업생산 등 각종 경제지표는 추락하고 있으며 청년실업률은 20%에 육박할 정도로 치솟았다. 무엇보다 중국 경제의 25%를 차지하는 부동산 시장의 불안이 실물경제는 물론 금융 영역까지 위협하고 있어 우려를 낳고 있다.

중국 본토의 평균 공실률은 12.1%에 이르고 있다. 10채 중 1채가 빈집인데 공식 수치보다 실제로는 이보다 더 많을 것이라는 전망도 나오고 있다. 중국의 채권 채무불이행(디폴트) 규모 역시 지속적으로 증가하고 있다. 상반기 역외시장에서 디폴트를 선언한 중국 기업 19개 중 18개는 부동산 개발 회사인 것으로 알려졌다. 외신에 따르면 올해 만기도래하는 부동산 관련 채권은 317억달러라고 한다.

최근 지속되고 있는 미국의 금리 인상 사이클도 큰 위협이다. 달러 강세가 지속되면서 위안화 가치가 추락하고 있기 때문이다. 다른 나라들은 미국을 따라 빅스텝 금리 인상도 마다하지 않으며 긴축에 돌입했으나 중국은 역으로 금리 인하와 경기부양책을 통해 돈을 풀고 있다. 시진핑의 3 연임을 앞둔 10월 공산당 대회를 앞두고 민심을 달래기 위한 것으로 보인다.

위기 때마다 효험을 봤던 중국의 경기부양책이 이번에도 통할 것인지, 오히려 또 다른 위기를 부르는 방아쇠가 될지 예단하기 어렵다. 다만, 지금처럼 중국 경제가 논란의 시험대 위에 오른다는 자체가 인접 국가인 우리나라 경제에도 큰 영향을 미치기에 우려스럽다.

국제금융시장에서 원화는 위안화의 프록시 통화(proxy.대리 통화)로 통한다. 중국 경제의 불안으로 위안화 가치가 흔들리면 원화 가치도 동반 하락할 가능성이 커진다는 뜻이다. 최근 원화 환율 변동성이 커진 데에는 달러 강세의 요인도 있지만, 중국 경제의 불안도 한몫 차지하고 있다. 향후 중국 경제가 경착륙하면 원화 절하 압력이 커지고, 수입 물가 상승과 무역적자 구조가 지속되며 우리 경제에 주름살을 더욱 키울 것으로 우려된다. 중국이 기침하면 우리나라는 폐렴에 걸린다는 말이 점점 더 섬뜩하게 들린다.

(취재본부장)

jang73@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 14시 26분에 서비스된 기사입니다.

이장원 기자

jang73@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English