(서울=연합인포맥스) 국제통화기금(IMF) 외환위기를 겪은 뒤 우리나라에서 부도, 파산, 신용불량과 같은 말은 거대한 트라우마처럼 여겨진다. 개인에겐 인생의 종말과 같은, 기업엔 영속의 중단과 같은 의미로 받아들여진다. 낙인효과까지 더해지면서 회생은 불가능한 상황이 된다. 특히 기업에 부도는 치명적이다. 빚을 못 갚는 '디폴트' 상황에서 시작되는 부도는 단순히 경제적 문제뿐 아니라 대규모 실직 사태와 같은 사회 문제를 파생한다.

그렇기 때문에 어느 사회든 기업의 부실 문제가 터지면 정부와 은행(채권단) 등 금융사, 법원이 개입한다. 일차적으로 떼인 돈을 최대한 회수하기 위한 목적이 크지만, 그 과정에서 기업을 회생시켜 경제활동을 재개할 수 있도록 도와주는 장치들도 동원된다. 이를 구조조정이라 부른다. 당장은 재무적으로 어렵더라도 고통 분담의 과정을 통해 회생시킴으로써 채권자의 이익과 구성원들의 이익을 공동으로 추구하는 과정이라 할 수 있다. 물론 부실을 초래한 대주주 등 책임자들의 이익은 배제한다. 도덕적 해이를 방치하는 것은 구조조정의 원칙에 부합하지 않기 때문이다.

IMF 이후 구조조정의 가장 강력한 수단으로 활용돼 온 것이 워크아웃(기업개선작업)이다. 이 제도는 기업구조조정촉진법(기촉법)에 근거한다. 재무 악화로 부도 위기에 몰린 기업이 은행 등 채권단을 통해 채무 재조정을 받고, 부도의 위험을 넘겨 회생의 발판을 마련해 주자는 취지로 만들어졌다. 채권단 75%의 동의를 받으면 채무 만기 연장, 원리금 감면, 출자전환, 신규 자금 등의 지원을 받을 수 있다. 2001년 한시법으로 만들어진 이후 5번이나 기한 연장이 되면서 수많은 기업의 구조조정에 활용됐다. 그런데 지난 15일로 일몰되면서 법 자체가 사라졌다.

당장 워크아웃 제도가 사라지게 되면서 채무 재조정이 급한 재무 부실기업들의 선택지는 법원이 주도하는 법정관리(기업회생절차)만 남게 된다. 물론 워크아웃의 변형된 '아류'로 볼 수 있는 채권단 자율 협약이 있지만 사실상 법적 근거가 없는 말 그대로 '채권단의 자율적인 협약'에 불과하다. 워크아웃과 달리 은행 중심의 채권단이 100% 동의를 해야만 협약이 개시된다. 이후 과정은 워크아웃과 비슷하지만, 법적 구속력이 없다 보니 채무 재조정이나 신규 자금 지원 과정에서 은행 간 이해에 따라 언제든 깨질 수 있는 위험성이 있다. 구조조정을 하는 기업 입장에서는 아슬아슬하게 살얼음판을 걸으며 경영정상화를 꾀해야 하는 한계가 있다. 무엇보다 회사채와 기업어음(CP) 등의 채권을 보유한 협약 밖(비협약) 채권자들과의 이해 충돌은 최대 위험 요인이다.

기촉법 일몰로 법적 근거에 따른 유일한 구조조정 수단인 법정관리는 채무 탕감 등을 통한 채무 재조정을 강제하기 때문에 가장 강력한 방안이기는 하다. 하지만 법정관리에 일단 발을 들여놓으면 사실상 모든 상거래는 멈춘다고 봐야 한다. 금융거래 제한은 물론 수주 상 불이익도 감수해야 한다. 시간도 오래 걸릴뿐더러 향후 새로운 주인을 맞이하더라도 이미 기업의 외형은 쪼그라들 대로 쪼그라든 상태가 된다. 기존 채권자들로부터 새로운 '회생 자금'을 받는 것은 사실상 불가능하다. 빚잔치를 하는 데는 가장 강력한 수단이 될 수는 있겠지만 빠른 경영정상화를 통한 회생 여부에 대해선 여전히 의구심이 있다. 물론 사적 자치의 원리(계약 자유의 원칙)나 '관치'에 따른 재산권 행사의 방해 등과 같은 측면에서 보면 워크아웃이나 자율 협약보다는 훨씬 법적 테두리 속에 있는 제도이긴 하다. 하지만 효율성이 떨어지는 점은 부인할 수 없다.

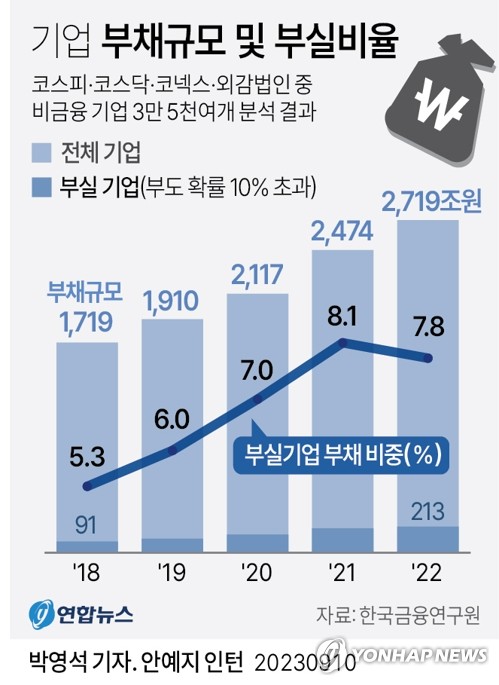

상황이 이렇다 보니 금융당국은 일단 국회를 상대로 기촉법 재입법을 촉구하면서, 은행 중심의 자율 협약을 통해 기업 구조조정을 진행하겠다는 입장이다. 경기둔화 우려가 큰 상황에서 부실 또는 부실 징후 기업이 점차 증가하는 추세에서 신속하고 효율적인 구조조정을 진행해야만 경제·사회적 파문을 줄일 수 있다는 측면도 있기 때문에 금융당국의 입장은 이해되는 측면도 있다. 하지만 이미 언급한 것처럼 자율 협약의 한계는 분명하다. 올해 정기국회에서 기촉법 재입법을 통해 기한이 새롭게 연장될 수도 있겠지만 기업 구조조정의 수단을 두고 거의 5년마다 반복되는 논란을 해소될 수 없을 것이다.

산업구조의 급격한 변동과 금융시장의 환경 변화에 따른 변동성 확대로 기업 구조조정 수요는 절대 줄어들지 않을 것이다. 일단 기촉법의 시한을 짧게라도 살려놓고 시간이 걸리더라도 가장 효율적이면서 위헌적 요소를 제거할 수 있는 새로운 구조조정 방식에 대한 논의를 시작할 필요가 있다. 기촉법을 그간 한시법으로 정해놓은 것도 그러한 논의를 충분히 하라는 의미였을 텐데 정부나 국회, 법원 등은 모두 너무나도 게을렀다고 밖에 볼 수 없다. 부실에 대한 명확한 책임 부담과 고통 분담을 통한 빠른 경영정상화라는 구조조정의 원칙을 실현할 수 있는 가장 효율적인 수단을 신속히 마련하는 계기가 돼야 한다.

(정책금융부장)

pisces738@yna.co.kr(끝)

한국어

한국어 English

English