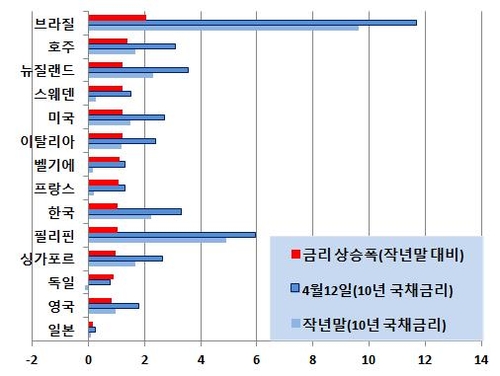

물론 연초 채권금리 급등은 우리나라만의 현상은 아니다. 각국의 시장금리를 대표하는 10년만기 국채금리를 기준으로 비교하면 한국은 작년 말 연 2.25%에서 지난 12일 연 3.313%로 연초 이후 106bp 정도 상승했다. 이 기간에 미국의 10년만기 국채금리는 122bp 치솟았고, 호주와 뉴질랜드 등은 141bp와 124bp 급등했다. 아시아에서는 필리핀과 싱가포르가 106bp와 98bp 정도 상승했다. 또 유럽에서도 스웨덴 122bp, 프랑스 109bp, 독일 91bp, 영국 83bp 등의 상승 폭을 기록했다.

이런 현상은 국내외 중앙은행들이 미뤄왔던 기준금리 인상이라는 숙제를 벼락치기 방식으로 진행할 수 있다는 공포감이 글로벌 금융시장을 집어삼키고 있기 때문이다. 그동안 높아지는 물가를 외면하며 초저금리를 고수하던 미국 연방준비제도(Fed, 연준)도 고물가에 떠밀려 이제는 어쩔 수 없이 기준금리를 50bp 이상 인상하는 '빅스텝'에 나설 것이란 전망이 다수를 이루고 있다. 국내에서는 미국의 기준금리 인상 속도에 맞춰 한국은행의 금리 인상 속도도 빨라질 수 있다는 부담감이 커졌다.

코로나19 이후 늘어난 시중 유동성이나 자산시장의 과열, 스멀스멀 오르는 물가 등을 고려하면 그동안 연준을 비롯한 중앙은행들이 선제적으로 대비하지 못한 채 뒷북으로 일관했다는 점에서 아쉬움이 크지만, 최근 발표되는 소비자물가 상승률을 고려하면 중앙은행의 급격한 기준금리 인상을 마냥 비난하기도 어려운 처지다.

실제로 3월 한국의 소비자물가는 전년 동월 대비 4.1%로 상승하면서 10년 3개월 만에 최고치를 기록했다. 특히 전일 발표된 미국 소비자물가는 전년 대비로 8.5%나 올랐다. 미국에서 소비자물가 상승률이 8.5%를 기록한 건 지난 1981년 12월 이후 40년 만이다. 러시아의 우크라이나 침공과 국제 원자재가격 상승의 파장을 인정한다고 해도, 물가안정이 기본 책무인 중앙은행들의 입장에서는 전쟁을 도발한 러시아나 푸틴 대통령에게 고물가의 책임을 계속 전가하기도 어려울 것이다.

기본적으로 금리가 오르기를 원하는 경제주체는 드물다. 더욱이 현재와 같이 국가채무나 가계부채가 급속도로 늘어난 상황에서 시장금리 상승은 경제주체의 이자 비용 부담을 가중하고 실물경제에도 부담으로 작용할 수 있다. 이런 이유로 일부에서는 기준금리 인상 속도를 조절해야 한다는 주장이 나오는 것도 현실이다.

그러나 지금처럼 고물가 현상이 뚜렷해지는 상황에서는 중앙은행의 통화정책 대응이 늦으면 늦어질수록 인플레이션 기대심리를 차단하기 위해서는 더욱 강력하거나 보다 많은 횟수의 기준금리 인상이 필요하다는 점도 무시하기 어렵다. 호미로 막을 것을 가래로 막아야 하는 셈이다. 결과적으로 서두르지 않으면 중앙은행은 물론 다른 경제주체 모두에게 더욱 큰 부담으로 작용할 수밖에 없다는 뜻이다.

당분간 모든 경제주체는 인플레이션이 잡힌다는 시그널이 나오기 전까지 중앙은행의 기준금리 인상이 이어지고 그 과정에서 시장금리도 올라갈 수밖에 없다는 점을 염두에 두고 대응해야 한다. 특히 가계는 그동안 무리하게 늘려왔던 부채를 적절하게 조절하고, 정책당국은 초저금리 국면에서 누적됐던 각종 리스크가 한꺼번에 터지지 않도록 관리한다는 신중한 접근이 필요한 시기다. (정책금융부장 황병극)

eco@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 09시 53분에 서비스된 기사입니다.

황병극 기자

eco@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English