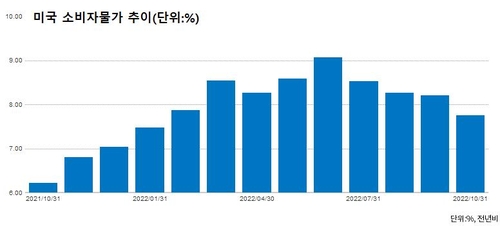

미국 노동부는 지난 10일(현지시간) 10월 소비자물가가 작년 같은 기간보다 7.7% 상승했다고 발표했다. 지난 9월의 상승률 8.2%보다 0.5%포인트 낮은 수준으로, 7%대 물가 상승률은 2월 이후 처음이다. 더욱이 금융시장의 예상치인 7.9%보다도 0.2%포인트 낮았다.

당초 예상했던 것보다 낮아진 물가 상승률에 금융시장도 바로 화답했다. 나스닥지수는 소비자물가 발표 당일 무려 7.35% 급등했고, 같은날 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 5.54%나 올랐다. 미국의 10년만기 국채금리는 하루 만에 연 4.0976%에서 연 3.8191%로 무려 0.2785%포인트나 곤두박질했다. 이러한 현상은 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 앞으로는 통화 긴축의 속도를 완화할 것이란 전망이 커진 영향이다.

미국 연준의 고강도 통화 긴축기조와 맞물려 고물가와 고금리, 고환율에 시달려야 했던 국내 금융시장도 반색하는 모양새다. 미국 소비자물가 발표 이후 하루 만에 달러-원 환율이 60원가량 떨어졌다. 주식과 채권 등 국내 자산가격도 일제히 상승했다. 미국 연준이 정책기조를 전환하면 글로벌 달러 강세가 진정되는 것은 물론 한국은행도 급하게 기준금리를 인상해야 하는 필요성이 낮아질 것이란 기대에서다. 최근 국내 금융시장 불안과 맞물려 금융당국이 채권시장안정펀드를 재가동하고 한국은행이 환매조건부채권(RP) 매입을 확대하는 등의 조치도 직간접적으로 영향을 줬다.

그러나 미국의 소비자물가 상승률 7.7%가 금융시장이 환호할 정도의 재료인지는 의문이다. 세계적으로 인플레이션은 여전히 진행형이고 연준을 필두로 글로벌 중앙은행도 통화 긴축 자체를 철회하기 쉽지 않기 때문이다. 통화 긴축에 대한 과잉 우려의 조정은 있을 수 있겠지만, 고물가와 물가를 잡기 위한 중앙은행들의 통화 긴축은 당분간 불가피하다고 판단한다. 최악의 상황은 지났을지 모르나, 금융시장을 둘러싼 거시환경은 크게 바뀐 게 없다는 뜻이다.

장기간 고물가와 전쟁을 치르는 중앙은행들의 의지가 약해질수록 앞으로 인플레이션 현상이 더욱 장기화할 수 있다는 점도 부담이다. 인플레이션이 억제된다는 보다 확실한 시그널이 감지되기 전까지 중앙은행들도 섣불리 기준금리를 인하하기 어려운 셈이다. 특히 저신용등급의 기업이나 가계의 조달금리에 직접적으로 영향을 미치는 크레디트시장의 냉기는 장기화할 가능성이 크다. 한겨울에는 아랫목 온기가 윗목까지 전달되는 데 많은 시간이 걸리듯 통화정책 완화기와 달리 긴축기에는 확대된 신용스프레드가 축소되는 데도 보다 많은 시간이 필요하기 때문이다.

미국 소비자물가의 상승률 둔화가 가격 흐름을 바꿀 트리거 찾기를 좋아하는 금융시장의 속성과 맞물리면서 물가와 금리의 변곡점 논란으로 나타나고 있지만, 이런 논란과 별개로 당분간 고금리 상황을 염두에 둔 투자전략이 불가피해 보인다. 이럴 때일수록 기대수익에 대한 눈높이를 낮춘 채 예금과 낮은 안전자산에 대한 투자를 늘리고 대출을 줄이는 디레버리징이 절실해 보인다. (취재보도본부장)

eco@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 11시 10분에 서비스된 기사입니다.

관련기사

황병극 기자

eco@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English