우리 경제를 보면 여전히 '시계 제로'다. 긍정적으로 볼만한 변수가 그리 많지 않아 보인다. 물론 무역 의존도가 큰 우리 경제의 특성상 우리의 손을 떠나 있는 대외 변수의 영향이 크다. 코로나19로 인해 막대하게 풀린 돈을 거둬들이느라 지속되고 있는 긴축은 여전히 최대 변수다. 금리 인상이 곧 멈출 것이란 기대가 크지만, 돌발 변수들은 도사리고 있다. 우크라이나 전쟁과 미중 간 갈등, 그에 따른 안보 불안은 자유무역주의 체제를 국가 이익에 따른 블록화 체제로 급속히 변화시키고 있다. 전 세계 시장을 무대로 장사해야 할 우리 입장에선 답답할 노릇이다.

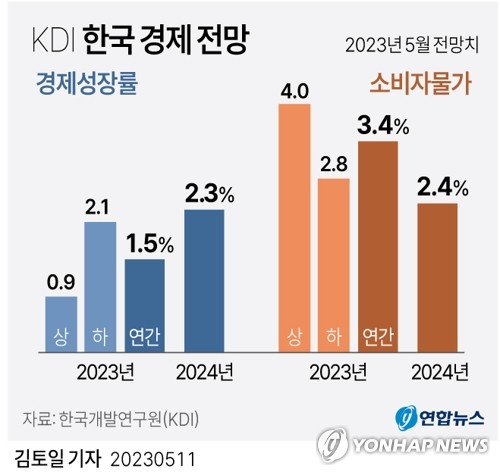

국책 연구기관인 한국개발연구원(KDI)이 지난 11일 올해 우리나라의 경제성장률 전망치를 기존 1.8%에서 1.5%로 낮췄다. 석 달 만에 0.3%포인트(p)를 하향 조정한 것인데, 사실상 우리의 성장 동력이 매우 취약해지고 있음을 반영한 것이다. 이는 정부와 한국은행의 예측치인 1.6%보다 낮다. 조만간 한은도 성장률 전망치를 하향 조정할 것이란 전망이 우세하다. 내달 기획재정부도 하반기 경제정책 방향을 발표하면서 기존 전망치를 낮출 것으로 보인다. KDI는 상반기에 0.9%, 하반기에 2.1% 성장해 연간으로 1.5% 성장할 것이란 전망치를 제시했지만, 이 또한 더 낮아질 수 있다는 점을 부인하지 않았다. 까딱하면 1% 초반대가 될 수도 있다고 했다. 해외 투자은행(IB)들은 올해 우리나라의 성장률이 평균 1.1% 수준에 그칠 것으로 보고 있다.

KDI의 전망치는 국책 연구기관이 내놓은 수치라는 점에서 큰 신뢰를 받는 편이다. 정부의 예측에도 주요한 참고 자료로 쓰인다. 하지만 최악의 경우 1% 초반까지 떨어질 수 있다는 전망을 하는 이유는 우리의 산업구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 반도체 경기의 불확실성이 심상치 않기 때문이다. 2001년 IT 거품 붕괴, 2008년 글로벌 금융위기 상황에 못지않다고 보고 있다. 우리나라에서 만든 반도체를 그동안 가장 많이 사 갔던 나라는 중국이다. 그런데 중국의 반등이 언제쯤 나타날지는 가늠하기 힘들다. 코로나19 봉쇄 조치가 해제되면서 중국 경기 반등에 대한 기대는 크지만, 내수가 회복되는 정도에 그친다면 우리가 그토록 학수고대하던 리오프닝 효과는 그저 기대로 끝날 수도 있다.

올해 들어 대(對)중국 수출은 1월 31.1%, 2월 24.3%, 3월 33.4%, 4월 26.5% 감소했다. 같은 기간 전체 수출은 1월 16.4%, 2월 7.5%, 3월 13.6%, 4월 14.2% 줄었다. 중국으로 가는 반도체 물량이 급격히 줄어든 상황에서 수출 규모가 급감하는 것은 어찌 보면 당연한 결과다. 그런데 KDI는 상반기에 13.9% 정도 감소할 것으로 보이는 수출이 하반기에는 0.9% 감소에 그칠 것으로 보고 있다. 과연 그럴까. 삼성전자가 감산을 결정하면서 막대하게 쌓인 재고 떨이에 나서고 있고 중국도 재고 소진에 박차를 가하고 있지만, 이후 수요가 급작스럽게 살아날지는 장담하기 힘들다. 반도체가 들어가는 주요 제품의 교체 주기에 따라 반도체 가격도 반등할 것이란 '반도체 경기 저점론'이 부상하고 있지만, 이러한 예측에 대한 신뢰는 크지 않다. 반도체 공급망을 둘러싼 미중간 갈등과 각 진영에 붙어 있는 국가 간 이해관계와 전체 글로벌 경기 상황 등이 복잡하게 맞물린 상황에서 지나친 낙관론일 수 있다는 지적도 있다.

작년 말 추경호 경제부총리는 올해 경제정책 방향을 발표하면서 유의미한 말을 던졌다. 올해 성장률 전망치를 1.6%로 제시하면서, "직원들에게 정책 의지를 담아 숫자를 높이지 말고 현재 가진 데이터를 통해 진솔하게 보여주자고 했다"고 말했다. 당시 정부가 그저 목표에만 집착해 2.0% 수준의 성장률 전망치를 내놓았다면 지금 망신을 톡톡히 당하고 있을지도 모른다. 추 부총리의 '현실론'은 어찌 보면 제대로 된 선택이었다. 하지만 올해 들어 추 부총리는 경기 전망을 하면서 중국의 리오프닝을 자주 언급해 왔다. 상반기는 어렵겠지만 하반기는 리오프닝 효과로 반등할 것이란 '상저하고' 전망이었다.

물론 하반기가 상반기보다 더 나은 수치로 나올 수는 있겠지만 그게 과연 무슨 의미일까 싶다. KDI의 전망대로 0.9%(상반기)에서 2.1%(하반기)로 수치가 뛰더라도 이걸 드라마틱한 반등이라고 볼 수 있을까. 1%대로 주저앉은 성장률을 두고 평가하는 것 자체가 사실 의미가 없어 보인다. 정부 입장에선 그래도 정책 관리 능력에 따라 이 정도는 했다고 자위할 수 있을진 모르지만, 여전히 경제주체들은 사는 게 빡빡하다고 호소한다. 그렇기에 정부는 더 이상 스스로 상저하고 프레임에 갇히지 않았으면 한다. 긍정적 변수에 기대를 걸기보다는 비관적이더라도 현실적인 상황을 더 구체적으로 알리고, 경제주체들이 그것에 맞게 준비할수 있도록 해줘야 한다. 정부 또한 그에 걸맞고 합당한 대책들을 마련해 측면 지원에 전력해야 한다. 필요하다면 기존의 정책들을 과감하게 전환하는 결단도 필요하다. 의지보다는 현실 인식이 더 중요한 시대다. 숫자에 목매지 말자.

(정책금융부장)

pisces738@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 12시 44분에 서비스된 기사입니다.

고유권 기자

pisces738@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English