글로벌 금융시장이 미국 연방준비제도(fed·연준)의 정책 전환을 의미하는 '피벗'에 대한 과잉기대의 되돌림을 전개하고 있다. 연준 등 주요국 중앙은행의 통화 긴축강도가 시장에서 예상하는 것보다 더 강해질 수 있다는 전망에서다. 이를 두고 일부에서는 연준의 반격이라고 평가하지만, 사실상 금융시장이 어려울 때 연준이 금리를 인하하거나 양적완화에 나서 시장에 유동성을 공급해주는 이른바 '연준 풋(fed put)'에 대한 금융시장의 과잉기대에 따른 반작용으로 보는 게 옳지 않을까 싶다.

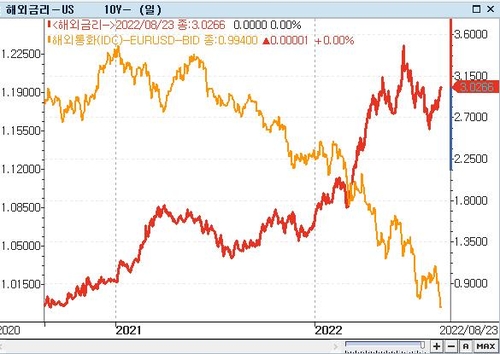

국제통화기금(IMF) 등 국제기구가 글로벌 경기 둔화에 대한 우려의 목소리를 높이는 가운데 미국에서 인플레이션에 대한 우려도 소폭 둔화한 게 사실이다. 무엇보다 7월 미국의 소비자물가가 전년 동월 대비 8.5% 오르며 지난 6월의 9.1%에 비해 상승률이 낮아지면서 인플레이션에 대한 공포도 약해졌다.

그러나 오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준이 기준금리를 50bp 올릴지, 75bp 올릴지를 놓고 시장에서 갑론을박하는 상황에서, 벌써 내년에나 있을지 모를 연준의 금리 인하 가능성을 가격에 반영하는 것은 빨라도 너무 빠른 감이 있다.

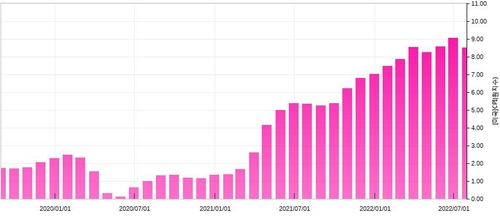

지난 6월에 비해 소폭 낮아졌다고 하지만 7월 미국의 소비자물가 상승률 8.6%는 '인플레이션 파이터'로 분투하는 연준의 긴축의지를 꺾기엔 터무니없이 높다. 글로벌 공급망 문제와 천연가스를 비롯한 각종 에너지 대란도 당분간 물가에 불안 요인으로 작용할 수밖에 없을 전망이다. 특히 씨티가 내년 1분기 영국의 소비자물가 상승률을 18%로 전망하는 등 유럽지역의 인플레이션 공포는 진행형이다. 연준을 포함한 글로벌 중앙은행들이 통화 긴축이라는 무기를 버리기에는 시기상조라는 뜻이다.

문제는 연준의 정책 전환에 대한 시장의 기대감이 커지고, 금융시장이 이를 가격에 반영할수록 정작 중앙은행의 입장에서는 인플레이션을 통제하기 위해 더욱 강력한 통화 긴축조치를 단행할 수밖에 없다는 점이다. 또 인플레이션과 한참 전쟁을 치르는 연준의 입에서 조만간 금리 인상이란 무기를 내려놓겠다는 발언을 기대하는 것도 어불성설이다. 이는 지난 7월 FOMC 의사록이나 최근 연준 인사들의 잇따른 매파 발언에서도 재차 확인된 바 있다.

시장도 섣부른 기대감을 가격에 반영하면서 중앙은행을 자극할 필요는 없다. 연준이 언제 물가안정 목표를 달성할 수 있을지 가늠하기 어려운 시기에 벌써 정책 전환을 기대하는 것은 과도하다는 경고가 월가에서 나오는 것도 이런 이유다. 아무쪼록 과잉 기대감으로 시장의 변동성만 키우고 중앙은행에 맞섰다가 보다 큰 칼을 맞기보다는, 당분간은 글로벌 인플레이션 전개 상황을 지켜보면서 연준 등 중앙은행의 정책변화 가능성을 가늠하는 꾸준함이 필요한 때다. (정책금융부장 황병극)

eco@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 11시 05분에 서비스된 기사입니다.

황병극 기자

eco@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English