이창용 한은 총재가 금통위 기자간담회에서 "대다수 위원이 연 3.50%를 (최종금리 수준으로) 제안했는데 지난 10월 3.50%를 최종금리로 봤을 때보다 어디에 주안점을 뒀는지 변화가 있었다. 10월에는 최종금리를 고려할 때 외환시장 변동성이 상당히 큰 상황이라 대외요인에 더 많은 중점을 두고 최종금리를 고려했다. 이번에는 금융안정 상황을 어떻게 고려해야 하는지, 성장세가 많이 둔화하는 것을 더 고려해야 한다는 측면이 있었다"고 밝힌 영향이다.

일주일 사이에 서울채권시장에서 국고채 지표금리도 만기별로 1년물이 7.7bp 하락한 것을 비롯해 3년물이 14.70bp, 5년물이 18.60bp, 10년물이 18.30bp 각각 낮아졌다. 중장기영역의 국고채 금리의 낙폭이 확대되면서 장단기금리 역전 현상도 심화했다. 국고채 1년물과 10년물 사이의 스프레드 역전 폭도 지난 18일 1.7bp 수준에서 25일에는 12.3bp로 커졌다. 채권금리가 하락하는 가운데 앞으로 경기둔화 가능성으로 수익률곡선의 역전 현상, 즉 수익률곡선이 우하향한 것으로 추정된다.

그러나 국내 통화당국의 관심이 물가에서 성장으로 옮겨졌다는 평가보다는 물가와 성장을 비슷한 수준으로 보겠다는 뜻으로 해석하는 게 맞지 않을까 싶다. 그동안 고물가를 최우선에 두고 공격적으로 금리를 올리는 방식으로 통화정책을 폈다면 앞으로는 고물가와 함께 저성장도 염두에 두고 통화정책을 펼 수 있다는 뜻이다.

이창용 총재도 "5%가 넘는 물가 상승률을 낮추지 않고는 거시경제으로 사후적으로 지불할 비용이 크기 때문에 금리 인상을 할 수밖에 없는 측면이 있다"고 밝혔다. 물가가 한은 목표치인 2% 수준에 안착한다는 확신이 서기 전까지는 기준금리 인하에 대한 논의는 시기상조이며, 기본적으로 물가안정이라는 통화당국에 주어진 '맨데이트(mandate)'에 충실할 수밖에 없다는 입장을 밝힌 것으로 추정된다.

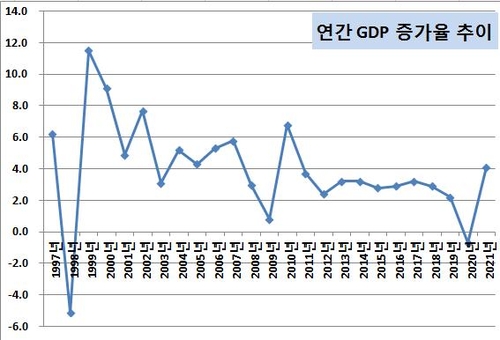

물론 예전에 비해 성장에 대한 우려가 커진 게 사실이다. 그러나 기본적으로 통화당국이 물가를 잡기 위해 통화긴축을 지속한 이후에는 경기가 하강압력을 받는 건 당연하다. 현재 전망기관마다 다소 차이는 있지만 내년도 우리나라의 경제성장률은 1%대 수준으로 수렴하는 분위기다. 이는 과거 고도성장을 달성하며 지금은 세계 10대 경제대국의 반열에 오른 대한민국 국민들의 눈높이에는 맞지 않는 수치다.

더욱이 코로나19 대응과정에서 급증한 정부와 민간영역의 부채가 앞으로 경기회복에 걸림돌로 작용하면서 경기둔화 속도를 가중할 여지도 크다. 글로벌 최고 수준의 가계부채로 인해 민간소비가 크게 회복되기 어려운 데다 정부 차원의 재정자금 투입도 기대하기 어렵기 때문이다. 여기에 부동산가격 하락이 금융산업 전반의 신용 우려와 맞물릴 경우 내수경기의 침체 가능성도 배제하기 어렵다.

이럴 때일수록 인위적인 경기부양보다는 리스크관리의 필요성이 절실하다. 코로나19 대응 과정에서 이뤄진 장기간의 초저금리의 부작용으로 고물가에 허덕이는 상황에서 다시 과도한 경기부양책이 전개되면 한국 경제는 자칫 고물가와 저성장의 스태그플레이션에 빠질 위험만 커질 수 있다. 과거 정책금리 인상의 끝물에 나타났던 각종 금융시장의 불안이 신용위험을 촉발하고 실물경제에 대한 우려를 가중하지 않도록 철저한 관리가 필요한 시기다. (취재보도본부장)

eco@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 13시 47분에 서비스된 기사입니다.

황병극 기자

eco@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English