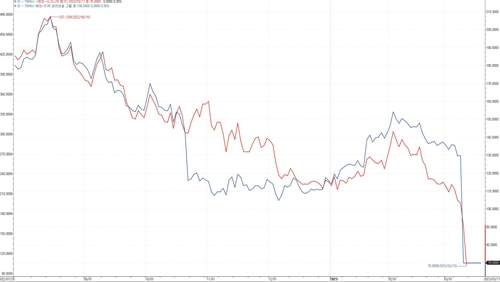

2008년 리먼브러더스 파산의 기억이 생생한 전 세계 금융시장 참가자들은 이번 사태에 바짝 긴장하고 있다. 리먼브러더스 파산 당시에도 연쇄적인 금융회사의 파산이 잇따랐기 때문이다. 하나의 금융회사의 위기로 끝나지 않고 다른 곳으로 위기가 전이되는 과정에서 눈덩이처럼 위기가 확대재생산됐었다.

서브프라임 모기지를 기반으로 한 다양한 파생 상품들이 금융회사 곳곳에 부실을 잉태하고 있었고, 부실채권의 시작점이 어딘지 모르는 거래상대방 리스크(counter party risk)와 어디까지 위험이 퍼질지 모르는 체계적 위험(systemic risk)이 꼬인 실타래처럼 얽히고설켜 초대형 위기로 비화됐다.

리먼 파산 이후 주요 금융당국은 시스템 리스크를 피하기 위해 여러 가지 장치를 마련했다. 도드 프랭크법을 마련해 시스템적으로 중요한 은행(SIFI)을 선정하고 주기적으로 스트레스 테스트를 통해 위기를 조기에 감지하려했다. 바젤3를 만들어 은행의 자본확충 기준을 강화하는 등 은행 규제도 강화했다. 악성 종양이 온몸에 퍼지기 전에 조기 검진을 하고, 초기에 암을 발견해 제거하는 의사와 같은 역할을 한 것이다.

그렇게 해서 치명적인 병이 생기는 건 막았으나 전혀 다른 성질의 병이 생기는 것은 막지 못했다. SVB 파산은 우리가 경험하지 못한 새로운 금융위기의 단면을 보여줬다. 은행의 대출이 부실화되지 않더라도 고객의 예금이 한순간에 대량 인출되면 은행이 파산한다는 것을 우리는 목격했다. 클릭 한 번에 빛의 속도로 예금을 인출할 수 있는 이른바 '디지털 뱅크런'의 무서움을 눈으로 확인한 것이다. 휴대폰 세상에 구현한 디지털 뱅킹의 편리함이 디지털 뱅크런의 공포로 돌변할 수도 있다는 교훈을 얻었다.

가상화폐가 연루된 은행 파산이라는 점도 주목해야 할 문제점이다. 이번 뱅크런 사태의 도화선이 된 실버게이트는 가상화폐 전문은행이다. 지난 9일 이 은행이 자체 청산을 발표한 이후 SVB가 파산을 선언했고 다른 은행들도 연쇄적으로 자금 이탈에 시달렸다. 시그니처 은행도 본래는 뉴욕에서 영업했으나 2018년 서부로 진출해 가상화폐에 손을 댔다가 뱅크런 사태에 휘말렸다. 가상자산을 축으로 한 또 다른 위기 요인은 없는지 지속적으로 체크하고 대비해야 할 때다.

크레디트 스위스의 경우 누적된 투자 실패로 UBS에 매각되는 운명을 맞았다. 2021년 3월 그린실 파산으로 인한 손실에 이어 한국계 미국인 빌 황의 헤지펀드 회사 아케고스 캐피털에 대한 투자 실패로 고객들의 자금이탈에 계속된 결과다. 다양한 파생상품이 뇌관이 됐던 리먼브러더스 파산 때와는 결이 다르지만, 덩치 큰 은행의 파산 위기는 그 자체만으로도 시장에 메가톤급 이슈가 된다.

글로벌 중앙은행의 공조와 UBS와 합병으로 CS 사태는 일단 최악의 국면을 넘겼다. 그러나 여전히 불안감은 해소되지 않는다. 이게 끝일지, 다른 폭탄이 또 있는 건 아닌지, 불확실성이 아직 명쾌하게 걷히지 않았기 때문이다. 해외 이슈에 민감한 우리 경제는 이 모든 리스크에 철저히 대비하고 있는지, 금융계 전반은 안전한지 점검하고 따져야 할 게 많다. 소규모 개방경제체제인 대한민국의 피할 수 없는 숙명이다. (편집해설위원실장)

jang73@yna.co.kr

(끝)

본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 09시 59분에 서비스된 기사입니다.

이장원 기자

jang73@yna.co.kr

한국어

한국어 English

English